コラム

発注管理とは?小規模事業者でも考えたい

業務フロー改善や効率化の方法を解説

2024.06.28|最終更新日:2024.06.28

商品や資材を仕入れる「発注管理」は、企業の収益性や競争力にも影響を与える大切な業務です。適切に管理することで、業務コストの削減と販売機会の最大化につながりますが、管理が不十分だと損失になりかねません。

しかし発注管理業務には、手作業によるミスや業務負担の大きさなどの課題も抱えています。ここでは、発注管理の業務フローや課題、そして効率化のための具体的な方法を解説。業務フローの最適化やDX化によって、どのように発注管理を改善できるのか、発注プロセスを見直すヒントをご紹介します。

目次

このページでは、一般的な発注管理と業務フロー改善や効率化の方法をご紹介していますが、個人営業の飲食店など小規模事業において簡単に実現できる発注管理の効率化についても「5.個人店などでは、仕入先に受発注システムを導入してもらう方法も効果的」のパラグラフでご紹介しています。

1.発注管理とは

発注管理とは、資材や商品の仕入を管理する業務のことです。飲食業であれば食材や酒類の仕入、小売業では販売する商品の仕入、製造業であれば製品を作るための材料の購入など、業種によって対象は異なりますが、一般的に在庫状況の把握、発注先の選定、発注スケジュールの管理などが含まれます。

過剰な在庫はコスト増に直接影響し、反対に在庫が不足すると販売機会の損失につながりかねません。そのため、発注管理は企業の収益性や競争力に影響を与える重要な業務といえます。

2.発注管理の業務フロー

2-1.購買依頼書を作成する

まず、在庫管理担当者が購買依頼書を作成します。購買依頼書には一般的に以下の情報が含まれます。

• 発注の目的

• 商品名

• 数量

• 希望納期

• 納入場所 など

この段階で、現在の在庫状況と今後必要になる数量を正確に把握することが重要です。仕入れる商品の性質によって、需要予測や過去の販売データ、季節変動なども考慮に入れる必要があります。

2-2.発注方式を決める

次に発注方式を決定します。主な発注方式は以下の2つです。

事前に決めたタイミング(例:毎週月曜日、毎月1日など)で定期的に発注する方法です。

発注業務の定型化が可能になり、配送や入荷作業の計画が立てやすくなることがメリットです。一方、需要変動に柔軟に対応しにくく、在庫量が多くなる傾向があることはデメリットと言えるでしょう。

在庫が一定量(発注点)を下回ったときに発注する方法です。

常に在庫量を監視する必要があり、場合によっては緊急発注が発生しますが、需要変動に対応しやすく、在庫量の最適化が図りやすいことがメリットとなります。

商品の特性や重要度、需要の安定性などを考慮して、適切な方式を選択します。最近では、これらの基本的な方式に加え、AIを活用した需要予測に基づく発注方式を採用する企業も増えています。

2-3.発注先を選定する

購買依頼書に基づいて発注先を選定します。取引実績がある発注先を選ぶことが多くなると思われますが、納期に余裕がある場合、複数の候補先から見積もりを取得して比較検討するケースもあります。

発注先の選定基準には「価格」や「納期」のほかに、必要としている個数の発注ができるかを確認する必要があります。なぜなら、発注先によっては、小ロットでの発注、もしくは大量発注に対応できない場合があるからです。また、企業としての信頼性やサポート体制などを見極めることも大切になります。

これらの基準を総合的に評価し、最適な発注先を決定します。リスク分散の観点から、複数の取引先を確保することも重要です。

2-4.発注書を作成・送付する

発注先を選定したら、正式な発注書を作成して発注先に送付します。一般的に、発注書には以下のような情報を明記します。

• 発注日

• 商品名

• 単価

• 数量

• 納期

• 見積書番号(該当する場合)

• 特記事項

発注書は重要な書類です。内容に誤りがないか、複数人でチェックすることが望ましいでしょう。

3.発注管理の課題と効率化の方法

3-1.発注管理が抱えている課題

発注管理には以下のような課題があります。

• 手作業によるミスの発生

• 在庫切れ・過剰在庫による損失

• 作業工程が多く業務負担が大きい

発注業務を手作業で行う場合、数量の入力ミスや発注先の選択ミスなど、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。また、同じ商品を重複して発注してしまうこともあるでしょう。

こうしたミスや、需要予測の誤りがあると、商品の在庫切れ、または過剰在庫の発生が起こります。在庫切れは販売機会の損失につながり、過剰在庫は保管コストの増加を引き起こすため、在庫数が適切になるよう管理する必要があります。

しかし、発注業務には多くの確認事項や手続きが含まれているため、業務負担は大きくなりがちです。生産性の低下や、より重要な業務に時間を割けなくなるなどの問題を引き起こす可能性があり、なかなか改善が進まない根本的な原因になっているケースもあります。

3-2.発注管理を効率化する方法

発注管理を効率化するためには、次のような方法があります。

• 業務フローの見直し

• 適正在庫数の再設定

• 発注方式の再検討

まずは、業務フローの見直しです。より効率のよいやり方はないか、なんとなく続けてしまっている部分はないかなど検討しましょう。また、発注管理の工程の多くを手作業中心で行っている場合、作業のDX化を検討することも大切です。

過剰在庫や在庫不足がよく起きている場合は、適正在庫数の設定を見直すことが必要になります。そのうえで、現在の発注方式が最適かも検討しましょう。季節変動が大きい場合は、定期発注方式と定量発注方式を組み合わせることや、AIを活用した需要予測などを検討する必要もあるでしょう。

3-3.発注管理のDX化でより効率的に

DXとは「デジタル・トランスフォーメーション」の略で、デジタル技術を活用して業務プロセスを改善する試みのことです。現在、手作業で行っている発注管理をDX化する場合、次のようなソフトやシステムを導入するのが一般的です。

• 表計算ソフト(ExcelやGoogleスプレッドシートなど)を利用する

• 発注管理システムを導入する

Microsoft Excelは、すでに多くの会社が利用している定番のソフトです。また、Googleスプレッドシートであれば無料で利用できます。専用のシステムではないので利用には工夫が必要なものの、低コストで導入でき、小規模な会社であれば十分対応できるメリットがあります。

発注管理システムは、発注業務の効率化に役立つ機能が多数搭載された専用システムです。発注管理に特化しており、購買依頼書や発注書の作成も可能なため、業務効率が飛躍的に向上することが見込まれます。導入には費用がかかるため、コスト面を十分検討する必要があります。

4.発注管理の効率化は専用システムの導入を

4-1.発注管理システムを導入するメリット

発注管理を効率化するためには、「発注管理システム」の導入がおすすめです。

発注管理システムとは、発注状況をリアルタイムで確認できるシステムのことで、購買依頼書や発注書の作成機能なども搭載されています。さらに、在庫状況の確認や、過去の発注履歴などの確認もできるため、再発注や担当者間での引き継ぎなどもスムーズに行えます。

発注管理システムを導入することで、次のようなメリットが期待できます。

• ヒューマンエラーを減らせる

• 業務負担が軽減できる

最も大きなメリットは、ヒューマンエラーを減らせることです。在庫の確認もスムーズになり、別の担当者が同じ注文を行ってしまうケースも防げます。部署単位ではなく、全社的に内容を確認できるようになるため、誤発注も防ぎやすくなるでしょう。

また、購買依頼書や発注書の作成もシステム内で可能になるため、業務負担を軽減できます。在庫管理と購買担当の部門が分かれている場合は、その連携もスムーズになるなど、発注管理全体が効率化できるでしょう。

4-2.発注管理システムを選ぶポイント

発注管理システムを導入する際は、次のようなポイントに注意して選びましょう。

• 必要な機能があるか

• コスト面が見合っているか

• 操作性に問題はないか

• サポート体制は充実しているか

まず、自社の業務に必要な機能があることを確認しましょう。発注管理システムは製品によって機能が異なり、中には自社に必要な機能がないケースもあります。反対に、機能が充実している製品は費用が高いため、自社にとって必要のない機能が大量に搭載されていないかも確認しましょう。機能的に過不足なく、コスト面で見合ったシステムを導入することが理想です。

毎日業務で使うシステムですから使いやすさも重要です。トライアル期間などを通して、現在業務で使っているパソコンで問題なく利用できるか、システム自体の操作はわかりやすいかなどをチェックしましょう。同時に、サポート体制が整った製品を選ぶと、操作がわからないときや、万が一トラブルがあった場合にも安心感があります。導入前からチェックをしておきましょう。

5.個人店などでは、仕入先に受発注システムを導入してもらう方法も効果的

発注管理システムは便利な半面、個人営業の飲食店など小規模事業においては、発注管理のためだけにシステムを導入するのはどうしてもコストが見合わないケースもあるでしょう。

そこで、仕入先に『受発注システム』を導入してもらうのも一つの方法です。

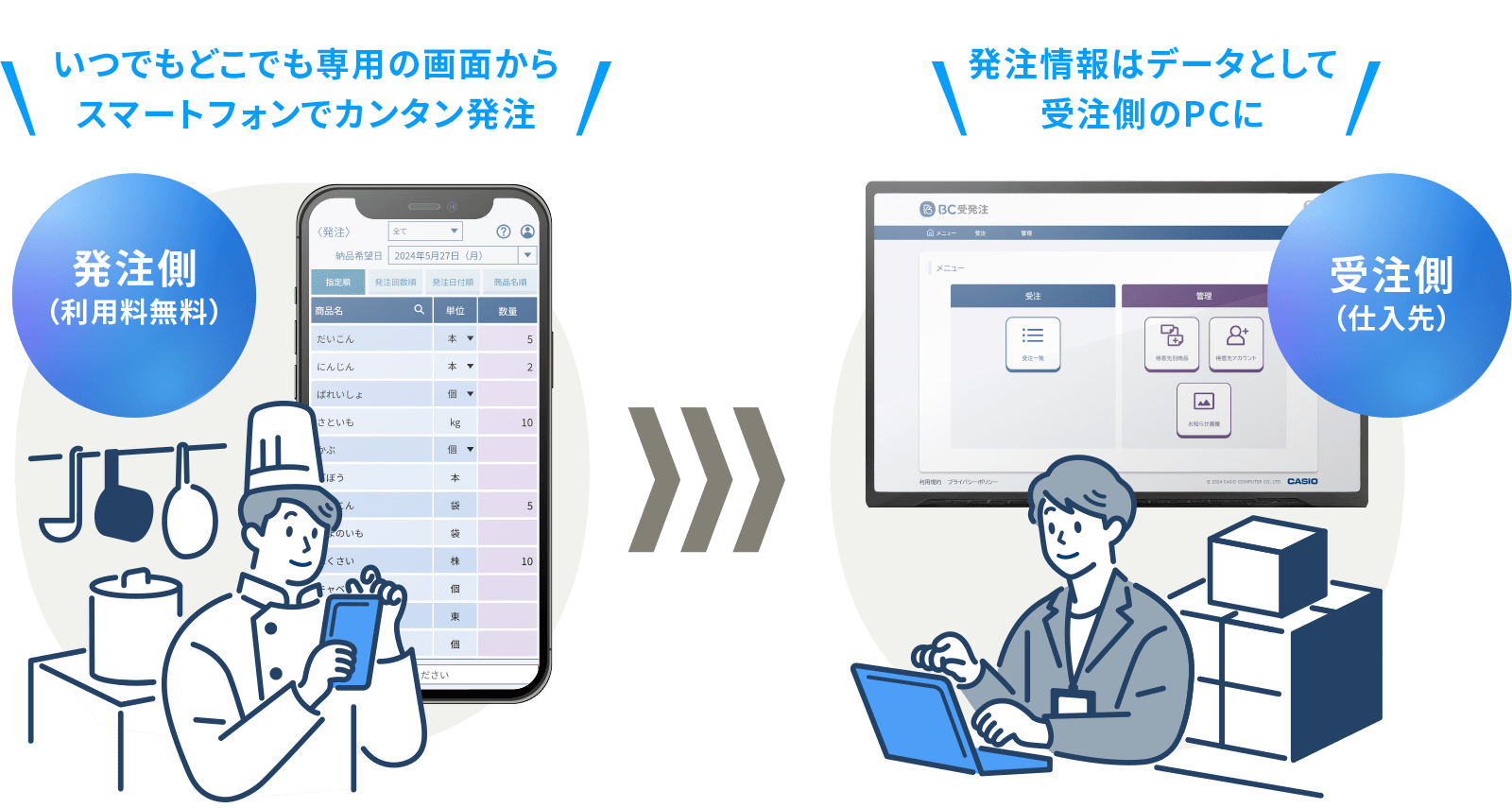

受発注システムとは、例えば精肉や青果といった食材や水・アルコールといった飲料など、様々な商品の受発注を、インターネットを介して行うシステムのことです。これまで、電話やFAXなどで行われてきたアナログの受発注をデジタル化することで、受注側・発注側双方の手間とミスを軽減することができます。

受発注システムは、受注側が『受注管理』を効率化する目的で導入するものですが、発注側にも大きなメリットがあります。スマートフォンから好きなときに好きな場所で発注できるため、閉店後の帰宅中に次の日に使うものの仕入を行うことも可能になります。また、本格的な発注管理システムが無くても、いつ・何を発注したか、受発注システム上にデータとして履歴が残るため、重複発注や発注漏れなどのミスが低減します。

受発注システムは、受注側が導入し、システム利用料を支払う構造のため、発注側の費用がかからない場合が多いことも特徴です。

以下のページでは、カシオが提供する小規模事業者様に最適な受発注システム『BC受発注』について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://web.casio.jp/bc-order/