コラム

【今さら聞けない】

卸売業の「物流」に関する専門用語7選

(易損品、運行管理者、WMS、ネステナー、バーチカル、ばんじゅう、マテハン)

2025.01.31|最終更新日:2025.01.31

卸売業の現場で欠かせないのが、物流のプロセスを支える専門用語の理解です。しかし、業界の経験が浅い方や、他の業種から転職されてきた方にとって、これらの用語は理解しにくい場合があります。

今回は、『易損品』『運行管理者』『WMS』『ネステナー』『バーチカル』『番重』『マテハン』という物流に関する7つの専門用語について、それぞれの意味や重要性を解説します。

目次

1.易損品(いそんひん)

易損品(いそんひん)とは、輸送や取り扱いの際に破損しやすい商品や貨物のことを指します。具体的には、ガラス製品、陶器などの割れ物、精密機器、電子機器、また生鮮食料品などの腐敗しやすい物品が該当します。

物流において、易損品は特別な配慮が必要とされ、段ボール箱には「割れ物注意」「取扱注意」「FRAGILE」などの表示が必要です。多くの運送会社では、易損品の破損に対する賠償責任を免責とする場合があるため、十分な梱包と適切な注意表記が重要となります。

なお、「えきそんひん」と間違えて読まれるケースがありますが、正しくは「いそんひん」です。

2.運行管理者

運行管理者とは、自動車運送事業における安全輸送の責任者として、国土交通大臣の運行管理者試験に合格した者の中から事業者が選任する国家資格保持者です。運行管理者には「貨物」と「旅客」の2種類があり、道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づいて業務を行います。

主な業務は、運転者の乗務割作成、休憩・睡眠施設の管理、運転者への指導監督、点呼による健康状態の確認やアルコールチェック、安全運行の指示などです。事業用車両の安全運行を確保する重要な役割を担っています。

事業者には、保有車両29台につき1名(以降30台ごとに1名追加)の運行管理者選任が義務付けられており、営業所ごとに最低1名の配置が必要です。複数の運行管理者がいる場合は、その中から統括運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者になるには、試験合格による方法と一定の実務経験による方法があります。選任後は定期的な講習受講が義務付けられており、基本的にドライバーとの兼任は避けるべきとされています。また、業務の補助を行う「補助者」を置くことで、運行管理者の負担軽減を図ることができます。

3.WMS

WMS(Warehouse Management System)は、物流センター内の一連の作業を効率化し、一元的に管理するための倉庫管理システムです。

入荷、在庫、流通加工、帳票類の発行、出荷、棚卸などの作業を統合的に管理し、在庫のリアルタイム管理、バーコードを活用した入出庫検品、在庫分析機能などが行なえます。WMSの導入により、人的ミスの最小化、作業時間の短縮、生産性向上といった効果が期待できます。

WMSには、オーダーメード型・パッケージ型・部分型などがあり、価格も数十万円から数千万円と幅広く、企業の実態に合わせて選択できます。近年では、複数の荷主や拠点への対応、多言語対応による海外展開、クラウド型による導入コストの削減など、より柔軟な運用が可能なシステムが主流となっています。

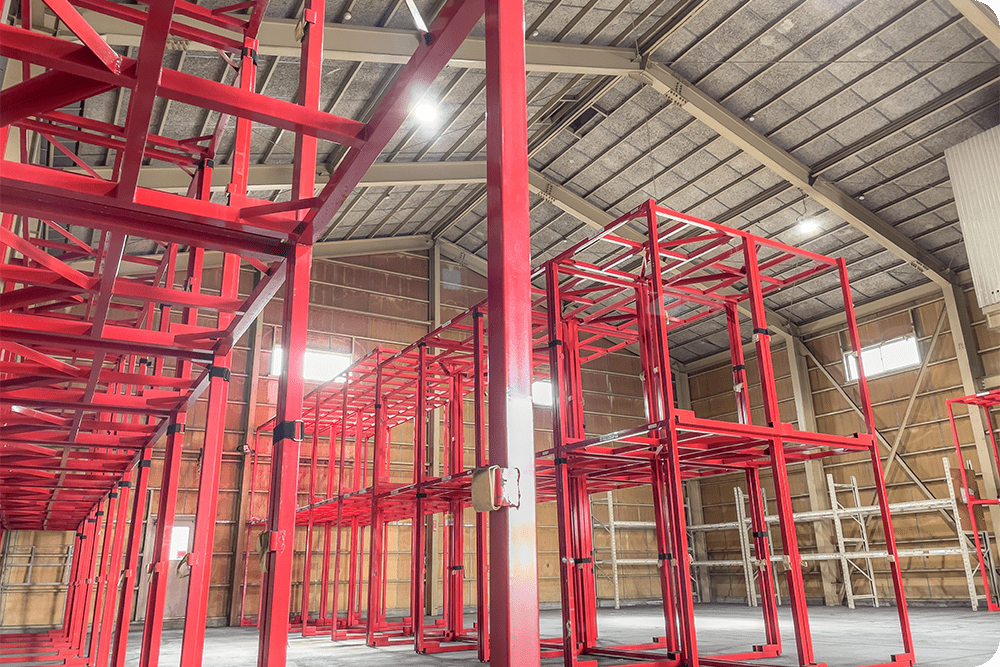

4.ネステナー

ネステナーは、倉庫や工場などでパレットに載せた荷物を効率的に保管するために使用されるスチール製の保管棚です。「ネスティングラック」「ネスラック」「スタックテナー」「テナー」などの別名もあります。

ネステナーを使うことで、倉庫内の保管効率と作業効率が向上します。特に、頻繁な商品の入れ替えや、季節による在庫量の変動が大きい倉庫での利用に大きな効果を発揮するでしょう。

ネステナーは組み立てや設置工事が不要で、フォークリフトでの移動も容易です。倉庫内のレイアウト変更にも柔軟に対応できるうえ、使用していない時には入れ子式に重ねて収納でき、保管スペースも取りません。

一方で、長尺物が保管できない点、地震などの揺れに対する耐性が比較的低い点、積み重ねた際の安定性の問題から重量物を高い位置に保管できない点など制約もあるため注意が必要です。

5.バーチカル

バーチカルとは「バーチカルコンベア」の略で、倉庫や工場などの多層階における物品の垂直搬送を目的としたコンベアのことを指します。

荷台が往復する「バーチカルリフター」に比べて搬送能力が少なくとも2倍程度高く、スラット(荷物を載せる板)の数を増やせば、さらに搬送能力を高められます。

また、荷受台の呼び出しや扉の開閉がないため作業効率が高く、サイズや形状の異なる搬送物にも幅広く対応できます。大量の物品を効率的に垂直搬送する必要がある場合に最適な搬送手段です。

6.ばんじゅう(番重)

番重(ばんじゅう)は、主に食品業界で使用される薄型の運搬容器の総称です。

元々は木製で蓋のない箱でしたが、現在はプラスチック製が主流。一部、木製やアルミニウム製のものも存在します。プラスチック製の普及に伴い、蓋付きのものや深型のものも製造されるようになりました。

特徴としては、薄型であること(縁の高さが15cm以下がほとんど)と、積み重ねに耐える丈夫さが挙げられます。両端に持ち運び用の穴が開けられていることもあります。

用途は多岐にわたり、弁当、パン、餅、麺類、豆腐、こんにゃくなど、様々な食品の運搬や一時的な保管に使用されます。特に食品メーカーと量販店間の通い箱として利用されることが多い容器です。

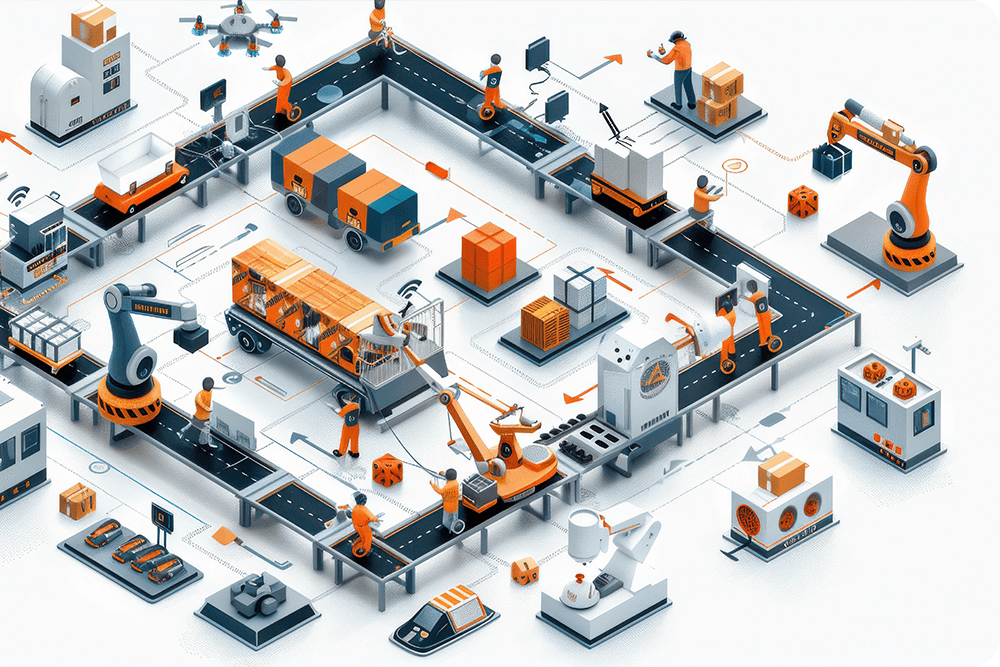

7.マテハン

マテハンとは「マテリアルハンドリング」の略語で、製造業や物流業において、材料、部品、製品などの物品を運搬する作業のことを指す言葉です。JIS規格では、「製造に用いる材料、部品、半製品などの物品の移動、搬送、取付け、取出し、仕分けなどの作業及びこれに伴う作業。」と定義されています。

製造・物流の現場では、これらの作業を行う機器自体も「マテハン」と呼ばれており、「マテハン機器」「マテハン設備」といった表現が一般的に使用されています。代表的な機器としては、自動搬送ロボット、自動仕分け機、各種コンベア(ローラー式・ベルト式)、フォークリフト、台車、ハンドリフト、貨物用エレベーター、天井クレーンなどが挙げられます。

マテハンの主な目的は、作業の省人化・省力化による効率向上と、自動化による作業員の負担軽減です。作業時間が短縮され、人件費を削減できるだけでなく、作業の安全性向上や品質管理の強化にもつながります。

近年では、IoTやAIを活用した自動化・ロボット化が進んでおり、さらなる効率化・高度化が期待されています。製造業のスマートファクトリー化や物流のデジタルトランスフォーメーション(DX)において、マテハンの果たす役割は今後ますます重要になっていくと考えられます。

受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」

カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。

電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。

発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。

以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://web.casio.jp/bc-order/